連休明けにサーバが起動しない!?トラブルの原因と対策

ゴールデンウイークやお盆、年末年始など連休明けにオフィスへ戻ったら、サーバが起動しない…という経験はありませんか。重要なシステムが動かないと、業務に大きな支障をきたす恐れがあります。本記事では、連休明けに多発するサーバの起動トラブルの原因と対策について解説します。

連休前に実施しておくべき予防策や、連休明けに万が一トラブルが発生した時の緊急対応のポイントを押さえておくことで、連休後のスムーズな業務再開に役立ててください。

目次

連休明けに多発するサーバ起動トラブルの実態

連休明けに起こるサーバの起動トラブルにはどのようなものがあるのでしょうか。連休の間、オフィス機器が長時間停止状態に置かれると、再度電源を入れた際に想定外の不具合が発生することがあります。特にサーバは常に稼働していることを前提としている場合が多いため、いざ起動しようとすると内部パーツや接続ケーブルに問題が起きやすくなります。さらに、休暇中に温度管理が行き届かないサーバルームで過熱が発生し、ハードウェアがダメージを受けるケースもあります。

また、突然の停電など予期せぬシャットダウンが起こった際、ハードディスクやRAIDコントローラが損傷を受けてOSの起動に支障をきたす場合もあります。

電源が入らない・ファンが回らない

長期間の電源オフ状態が続くと、電源ユニットやマザーボードのコンデンサが劣化してしまい、電源ボタンを押しても反応がないことがあります。まずは電源ケーブルの断線やコンセントの抜けをチェックし、簡単に修復できる箇所の確認を行いましょう。もしファンが回らない場合は、ホコリの詰まりやファン自体の故障も疑われますので、エアダスターなどを使って適切なクリーニングを実施することが大切です。

OSが起動しない・BIOSエラー

BIOS画面で停止したりOSが立ち上がらない場合、内部ストレージへの接続不良やメモリの不具合の可能性があります。まずはBIOSのメッセージやエラービープ音を確認し、どのパーツが問題を起こしているかを特定していきます。連休前にハードウェアの状態を確認し、異音や警告がないことを確認しておくと、連休明けのスムーズな立ち上げに役立ちます。

RAID構成・NASでの不具合発生

連休明けに、RAID構成のディスクの一部が認識されなかったり、NAS上のデータが一部消失するトラブルも見受けられます。シャットダウン中の物理ディスク故障や、再起動時に同期エラーが起こりやすいことが原因です。特にNASやRAIDは複数のドライブを利用しているため、一箇所の障害が全体の動作不良に波及しがちです。適切なメンテナンスおよびバックアップ体制が備わっていれば、故障からの復旧が迅速に行えるでしょう。

なぜ連休明けにトラブルが起こりやすいのか?

連休明けにトラブルが発生しやすいのには、いくつかの背景があります。

サーバの多くは、通常は電源が入ったままの状態で運用されています。長期間のシャットダウン後の再起動時には、HDDなどの機械的部品や電源ユニットに負荷が一気にかかり、故障の引き金になりやすいのです。また、休暇の間にエラーが発生していても監視が行われず、連休明けに一度に問題が顕在化するケースもあります。

さらに、オフィスのレイアウト変更や大掃除によって機器が移動された際、接触不良やケーブルの抜け落ちといった物理的トラブルも少なくありません。普段とは違う場所や方法で配線が行われることで意図せぬ接続ミスが起こり、起動不良につながることがあります。

長期間のシャットダウンによるハードウェア負荷

連続稼働を前提とするサーバを急に止めると、起動時にハードウェアへ大きな刺激が加わります。とくにHDDやファンなどの動作部品は、回転を再開する瞬間に摩耗が進むため、長期停止明けで起動しない症状が出やすいのです。こうした状況を回避するには、シャットダウンの回数を減らす管理方針や、SSDを含む信頼性の高いパーツ選定も有効です。

清掃や移動による物理的ダメージ

休暇中のオフィス清掃やレイアウト変更では、サーバラックの位置を動かすことがあります。機器移動の際に床や壁にぶつけてしまう、ケーブルを無理に引っ張るなどのアクシデントが起こりうるため、マザーボードや接続ポートが破損する原因になります。特に設備が老朽化している場合は、小さな衝撃でも大きな不具合へ発展することがあるので注意が必要です。起動トラブルを防ぐための事前準備

連休や長期休暇に入る前には、システム全体のバックアップを取得しておくことが重要です。仮に起動しないトラブルが起きたとしても、バックアップがあればデータ復元を迅速に行えるからです。

休暇前の段階で機器のレイアウト変更や清掃が予定される場合は、作業マニュアルを整備して関係者に周知しておきましょう。また、無停電電源装置(UPS)の導入のほか、VPN接続を活用し連休中でも緊急的にアクセスできる体制を整えておくと安心です。

連休前のバックアップとシステム点検

サーバやNASなどの重要データが存在する機器は、連休前にファイル単位やイメージ形式でバックアップをとっておくことが大切です。さらに、エラー・警告が記録されていないか、イベントログやシステムログを確認することで、潜在的な問題をあぶり出せます。データの重要度に応じて複数拠点へ保存するなど、万が一に備えたバックアップを実施しておきましょう。

UPSの運用・サーバ電源の取り扱い方法

停電リスクや緊急シャットダウンを避けるにはUPS(無停電電源装置)の運用が効果的です。短い間でも安定した電源を供給できるため、サーバやNASを正規の方法で停止させる猶予を得ることができます。サーバの電源を落とす際には、必ず適切な手順でOSをシャットダウンし、ハードディスクに書き込み中のデータが失われないように注意しましょう。

連休明けにサーバが起動しない時の緊急対応ステップ

万が一、連休明けにサーバが起動しない場合は、どのような優先順位で確認を進めれば良いのでしょうか。

サーバが反応しないときは、電源トラブルかサーバ本体が故障しているのかを最初に切り分ける必要があります。電源ケーブルやネットワークケーブルの状態を確認し、通電ランプやファンが正常かをチェックします。起動音やエラービープ音が鳴っていれば、その内容に応じてBIOS設定やメモリ動作などを細かく見ていくのが一般的です。

最初に確認するポイントとエラー原因の切り分け

サーバ本体が全く起動しない場合は、電源ユニットのインジケータが点灯しているかを必ずチェックしてください。次に、LANケーブルがしっかり接続されているか、ネットワークスイッチ側でリンクを検知しているかも確認しましょう。こうした基本的な切り分けが済めば、BIOSや管理ツールのログを参照し、どのパーツが異常を起こしているのかを把握できる可能性があります。

サポートデスクへの連絡タイミング

大型のサーバやクラウドと連携した運用をしている場合などは、原因を特定するだけでも時間を要します。ディスクが物理的に損傷している場合や、高度なRAID構成が崩れた際には、迅速な復旧作業が求められるでしょう。メーカーと保守契約を締結している場合は早めに問合せ窓口へ連絡することで、必要なハードウェア手配やデータ復旧手順の確立をスムーズに行える点を念頭に置いておくことが重要です。

※メーカーとの保守契約が切れていたり、メーカー保守期限すなわちEOSL(End Of Service Life)を迎えている機器を使用している場合はトラブル発生時に保守を受けられない場合があるので注意が必要です。

トラブルを避けるためのポイント

長期休暇後の業務をスムーズに再開するためには、普段からの定期メンテナンスとバックアップ計画が欠かせません。サーバの老朽化状況をレビューして必要な交換時期を見極めることも重要です。

また、クラウドへのバックアップや複数の保存先を利用することで、物理ディスクが故障しても比較的容易に環境を復元できます。万が一連休明けにトラブルが発生した際、迅速に復旧・再開できる体制を整えることがビジネスの信頼性向上につながります。

こまめなバックアップ体制の構築

企業の規模や重要なデータの量に応じて、クラウドストレージや別のNASへ定期的にバックアップを実行する仕組みを導入しましょう。バックアップを自動化することで、担当者の作業負荷を下げつつ、万一の障害時にも直近のデータが復元可能となります。複数拠点にバックアップを分散しておくと、災害リスクやネットワーク障害にも柔軟に対処できます。

ハードウェアおよびOSの定期メンテナンス

稼働年数が長いサーバは、ファンや電源ユニット、ストレージなどの故障の可能性が高まります。ファームウェアアップデートやOSのセキュリティパッチ適用も定期的に行い、システムを安全かつ安定的に保つことを心がけましょう。必要に応じてCPUやメモリ容量を見直すなど、パフォーマンス面でのメンテナンスも重要です。

保守サービスの活用

稼働年数が長いサーバは、ファンや電源ユニット、ストレージなどに不具合が生じる可能性が高まります。保守サービスを予め締結しておき、不調や故障が発生した際にサポートを受けられる体制を整えておくことも重要です。

まとめ・総括

連休明けに起動しないサーバへの対策には、原因の迅速な切り分けと事前のバックアップ体制が重要です。連休前には点検を行い、緊急時に備えて保守サポートの活用や連携体制も検討しておくことで、業務の再開を円滑に進めることができます。

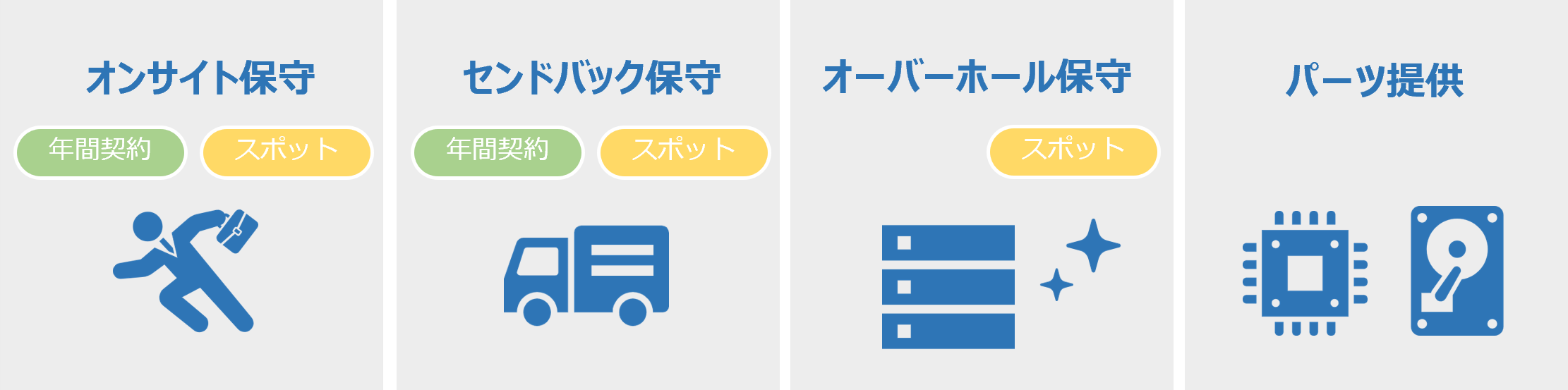

三和コンピュータが提供する延長保守(第三者保守)サービス

三和コンピュータは、メーカー保守に代わる選択肢として延長保守(第三者保守)サービスを提供しています。

既にメーカーの保守期間が終了したサーバの障害復旧修理や、次期システムが稼働するまでの間の現行サーバの保守を行って欲しい時など、三和コンピュータの保守サービスは有効な選択肢となります。当社は50年以上にわたり保守事業に携わり培ってきたノウハウがあり、NECや富士通をはじめとした幅広いメーカー・機種の保守対応が可能なエンジニアが多数在籍しております。ご要望にマッチするさまざまなサービスメニューをご用意しておりますので、IT機器の保守に不安があるようでしたらぜひお気軽にご相談ください。

第三者保守(延長保守)サービス活用ガイド

第三者保守(延長保守)の概要と、三和コンピュータのサービス内容がわかる活用ガイド冊子です。

・マンガでわかる第三者保守(延長保守)サービス

・具体的な活用シーン

・契約形態やサービスレベルの種類

など掲載中。これ1冊で三和コンピュータの第三者保守(延長保守)がわかります!